| 삼천리 제16호 | |

| 발행일 | 1931년 06월01일 |

|---|---|

| 기사제목 | 解消可決前後의 新幹會, 5月15日 於京城全體大會光景 |

| 필자 | 金起林 |

| 기사형태 |

논설

|

金起林

'관련인물 > 김기림' 카테고리의 다른 글

| 바다와 나비 (0) | 2024.04.16 |

|---|---|

| 시민행렬(市民行列) (0) | 2017.06.19 |

| 고 이상의 추억/ 풀어 읽기 (0) | 2016.05.24 |

| 구인회와 모더니즘의 등장 (0) | 2015.10.16 |

| 바다와 나비 해설 (0) | 2015.10.15 |

| 삼천리 제16호 | |

| 발행일 | 1931년 06월01일 |

|---|---|

| 기사제목 | 解消可決前後의 新幹會, 5月15日 於京城全體大會光景 |

| 필자 | 金起林 |

| 기사형태 |

논설

|

| 바다와 나비 (0) | 2024.04.16 |

|---|---|

| 시민행렬(市民行列) (0) | 2017.06.19 |

| 고 이상의 추억/ 풀어 읽기 (0) | 2016.05.24 |

| 구인회와 모더니즘의 등장 (0) | 2015.10.16 |

| 바다와 나비 해설 (0) | 2015.10.15 |

이승훈(李昇薰, 1942년~ )은 대한민국의 시인이다.

1942년 강원도 춘천에서 출생하여, 1962년 《현대문학》 추천으로 등단하였다. 한양대학교 섬유공학과에서 공부하다가 국어국문학과로 전과하여 졸업, 동 대학원에서 석사학위를 받았으며, 연세대학교대학원 국어국문학과에서 박사학위를 받았다. 초기 시들은 언어 자체를 대상화하는 작업에 집중하여 개념화를 거부하는 시세계를 주로 보여주었다. 시집으로 《사물들》,《당신들의 초상》,《당신의 방》 등이 있고, 평론집으로 《이상시 연구》,《반인간》,《시론》 등이 있다. 춘천교육대학교 국어교육과 교수(1970~1980), 한양대학교 국어국문학과 교수(1980~2008)를 역임하였으며, 현재 한양대학교 국어국문학과 명예교수로 재직 중이다.

회한의 장은

1976년 발표된 작품들은 「문학사상」 측에서 조연현에게 미발표 원고가 남아 있다는 사실을 알게 되어 이를 발표할 것을 제안해 소개된 것들이다.

이 작품들에 대해 조연현은 "본지에 소개하는 이상의 일문유고는 1960년에 입수하여

그 1부를 「현대문학」(1960년 11월부터 61년 1월호)에 발표하고 그 나머지를 내가 보관하고 있었던 것이다.

원고가 산란하여 문맥의 연결을 맞추기 어려운 몇 편만은 그대로 나에게 남아 있다.

이번에 소개하는 것 중에도 문맥을 찾기 어려운 것이 몇 개는 들어 있다."고 설명했다.

이때 발표된 작품들 중에는 이미 「현대문학」에 소개된 것들도 있었다.

공포의 기록 서장은

조연현의 아내 최상남에 의해 소개되었다.

최상남은 이들을 소개하면서 "

「현대문학」에 번역ㆍ발표하고 남은 몇몇 편을 70년대 와서 「문학사상」지에 마저 발표하고

원문을 알아보기 힘들고 미완성인 몇 편이 남아 있던 것을 이번에 번역ㆍ발표하게 되었다.

남편이 이 원고들의 발표를 미루어 온 정확한 이유를 나는 알 수 없지만

이번에 발표하는 작품들이 일부 심하게 낙서가 되어 있어서 알아보기 힘든 부분이 있었다는 것과 완성된 것이 아니라고 본 때문이 아니었나 생각된다"라고 설명했다.

.

| 김환기 링크 (0) | 2016.06.05 |

|---|---|

| 김환기 탄생 100주년 (0) | 2016.06.05 |

|

89.김환기 탄생 100주년-joinsmsn.com

2013.03.29. 18:03

|

[1967년 5월 8일 소인이 찍힌 이 편지는 네 장의 그림엽서다. 김환기는 산봉우리에 유유히 떠다니는 구름을 그려 넣고는 “쇠고기야 엄두가 나야지. 새우젓에 참기름으로 살자. 산을 바라보며 견우와 직녀로 살자”라고 적었다. 수화가 뉴욕서 이산 김광섭에게 보낸 편지 12통을 입수했다. 미술사가 황정수씨가 본지에 공개했다.]

[1967년 5월 8일 소인이 찍힌 이 편지는 네 장의 그림엽서다. 김환기는 산봉우리에 유유히 떠다니는 구름을 그려 넣고는 “쇠고기야 엄두가 나야지. 새우젓에 참기름으로 살자. 산을 바라보며 견우와 직녀로 살자”라고 적었다. 수화가 뉴욕서 이산 김광섭에게 보낸 편지 12통을 입수했다. 미술사가 황정수씨가 본지에 공개했다.]

2009.05.23. 14:36

![]() http://blog.naver.com/fish20017/10047873929

http://blog.naver.com/fish20017/10047873929

동경에 도착한 이상은 간다(西神田)의 햇볕 안 드는 이층방에다 하숙을 정한다. 며칠 후 동경유학생들로 구성된 '삼사문학'의 후배 동인들과 '동경학생예술좌'의 이진순(李眞淳)을 불러내어, 늘 그렇듯 문학과 예술과 술로 밤을 지새우는 그만의 임상적 풍경으로 다가간다. 이상은 생명을 도려내어 죽음의 혼과 자의식을 바꾸는 무모한 거래를 했다. 김기림의 표현처럼, "箱은 필시 죽음에 진 것은 아니라, 箱은 제 육체의 마지막 조각까지라도 손수 길러서 없애고 사라진 것이리라. 箱은 오늘의 환경과 種族과 無知 속에 두기에는 너무나 아까운 천재였다. 箱은 한번도 잉크로 시를 쓴 일은 없다. 箱의 시에는 언제나 상의 피가 淋리(임리:흠뻑 젖어 흘러 떨어지거나 흥건함:역자 주)하다. 그는 스스로 제 혈관을 짜서 '시대의 혈서'를 쓴 것이다."

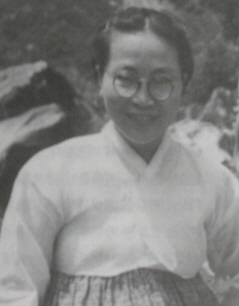

그 무렵 스물두 살의 과부 변동림은 겪기 힘든 시기를 보낸다. 기막힌 역정이 어찌 없었으랴. 그러나 변동림, 그녀는 강했다. 이역만리 동경으로 가 남편의 유해를 안고 고국으로 돌아온 당찬 여인이 아니었던가. 1940년대로 접어들어 차츰 신변의 안정을 찾은 변동림은 스물아홉 살이 되던 1944년, 서양화가 수화(樹話) 김환기(金煥基)를 만나 김향안(金鄕岸)으로 개명하고 제2의 인생을 시작하게 된다. 김환기에겐 이미 아이 셋이 달려 있었지만 그녀는 개의치 않았다. 그해 봄 목련이 한창일 때, 청첩인을 정지용으로 하고 화가 고희동을 주례로, 길진섭의 사회로 서울 기독교청년회관에서 결혼식을 올린다. 그리고 성북동의 '늙은 감나무'가 있는 그 산방에서 신혼 살림을 차린다.

훗날 그녀는 수필 <사람은 가고 예술은 남다>에서 오래된 감나무가 있는 그 신혼시절의 노시산방(김용준의 노시산방이 이후에 수향산방으로 바뀜-필자 주)을 이렇게 추억한다.

성북동 32-3, 근원(近園) 선생이 선생의 취미를 살려서 손수 운치있게 꾸미신 한옥. 안방, 대청, 건넌방, 안방으로 붙은 부엌, 아랫방, 광으로 된 단순한 기역자 집. 다만 건넌방에 누마루를 달아서 사랑채의 구실을 했고 방마다 옛날 창문짝들을 구해서 맞춘 정도로 집은 빈약했으나, 이백 평 남짓되는 양지바른 산마루에 집에 붙은 개울이 있고, 여러 그루의 감나무와 대추나무가 있는 후원과 앞마당엔 괴석을 배치해서 풍란을 꽃피게 하며, 여름엔 파초가 잎을 펴게 온실도 만들어졌고 운치있게 쌓아올린 돌담장에는 앵두와 개나리를 피웠다. 앞마당 층계를 내려가면 우물가엔 목련이 피었었다.(<사람은 가고 예술은 남다-김환기 전기 중의 일부>, 김향안, '월하의 마음', 환기미술관)

김향안은 1954년에 프랑스로 그림 유학을 떠나고 다음해 김환기 역시 파리로 가 미술평론을 공부한다. 부부는 1959년 귀국 후 5년여 국내에 머무는데 김환기는 홍익대 미술대학장으로 재임하고 김향안은 수필가로 활동한다. 1964년 부부는 도미하여 줄곧 뉴욕에서 살게 된다.

그녀는 1974년 김환기가 세상을 떠난 뒤에는 남편의 유작과 유품을 돌보는 한편, 1978년에는 환기재단을 설립해 김환기의 예술을 알리는 데에 힘썼다. 1992년에는 서울 종로구 부암동(付岩洞)에 자비로 환기미술관을 설립하였는데, 사설 개인 기념미술관으로는 국내 최초이다.

이상과 김환기의 두 남편, 내가 정작 이 여인에게 반한 것은 다음의 이유 때문이다.

김향안은 1986년 월간 '문학사상' 지에서, 그녀가 변동림이었을 때 불과 4개월을 같이 산 첫 남편 李箱에 대해서 이렇게 말했다.

"그는 가장 천재적인 황홀한 일생을 마쳤다. 그가 살다간 27년은 천재가 완성되어 소멸되어 가는 충분한 시간이다.(...) 천재는 또 미완성이다."

또 그녀가 김향안으로서 30년을 함께 한 김환기의 아내였을 때에는, "지치지 않는 창작열을 가진 예술가의 동반자로 살 수 있었음은 행운이었다."라고 회고했다.

이상과 변동림, 그들이 정식 부부로 살았던 기간이 불과 수 개월이었지만 그들에게 있어서 아주 특별한 기간이 된다. 그것은 이상이 타계할 때 아내로서 남편의 최후를 임종하는 빌미가 되어, 그녀는 서울에서 동경까지 무리하다싶은 이역만리의 여정을 마다하지 않았다.

웬만하면 전 남편을 입에 올리지 않는 것이 보통이다. 그러나 생전에 그녀는 당당하게 말했고 기록으로도 인터뷰를 남겼고 실천으로도 옮겼다.

두 천재 예술가를 가까이에서 지켰던 그녀는 88세로 2004년 세상을 뜰 때까지 일찌감치 눈을 감은 두 배우자의 예술혼을 기리고 작품세계를 정리하고 보존하는 일을 신념처럼 펼쳤다.

첫 남편이었던 李箱의 기념사업으로는, 모교 보성고 교정에 1990년 5월 이상의 기념비와 문학비가 세워지기까지, 교우회가 발벗고 나서기도 했지만, 그녀의 의지와 지원이 큰 힘이 됐다. 또 두번째 남편 김환기 화백과 관련해 그녀는 김환기의 미술세계를 이끌고 완결시킨 인물로 평가된다. 화가 생전에는 작품활동에 감흥을 불러일으키는 예술의 반려였으며, 사후엔 유작과 유품을 정리해 환기미술관을 탄생시켰던 것이다.

내가 반한 이 여자, 그녀는 2004년 88세로 운명한 변동림과 김향안으로 불리는 여자였다.

***강나루(Essay-by Deili. 2009. 2. 25 '내가 반한 이 여자'를 쓰다)

| 천재 이상과 김환기가 사랑 했던 여인 변동림(김향안) (0) | 2016.06.05 |

|---|---|

| 변동림 그리고 (0) | 2014.12.11 |

| [스크랩] 변동림과의 짧은 결혼생활 -20100209,조선일보 (0) | 2014.12.02 |

각자 다른 방을 쓰면서 아내와 함께 살고 있는 나는 매일 방에서만 빈둥거리며 살아간다.

가끔 아내가 없을 때는 아내의 방에 들어가 불장난을 하거나, 화장품 냄새를 맡기도 하며 논다.

그러나 아내의 방에 손님이 있으면 나는 그 방으로 들어갈 수 없다. 손님이 돌아가고 나면 아내는 내 방으로 들어와 은화를 놓고 간다.

그 돈을 가지고 나는 어느 날 밤에 아내가 외출한 틈을 타서 거리로 나온다. 그러나 돈을 쓸 줄 모르는 나는 그 돈을 가지고 돌아와 아내에게 준다.

그날 밤 아내는 처음으로 아내의 방에다 나를 재워 준다. 나는 매일 밤 외출을 나가고, 어느 날은 늦게까지 비를 맞고 돌아다니다 병이 나고 만다.

그 후로 한 달 가량 앓아누운 나는 아내가 준 아스피린이란 흰 알약을 매일 먹는다.

나는 계속 머리가 어지러웠고, 그 알약이 최면약 아달린이란 사실을 알고는 아내가 자신을 죽이려고 그런 것이 아닌가 의심하면서 집을 나간다.

그러다가 아내를 의심한 것을 미안하게 생각한 나는 다시 집으로 돌아온다. 그리고 방에 아내와 한 남자가 같이 있는, 보지 말아야 할 장면을 보고 만다. 절망한 채 다시 집에서 나온 나는 거리를 배회하다가 미쓰꼬시 백화점 옥상에 이르자 문득 날고 싶은 욕망을 느낀다.

그리고 "날개야, 돋아라. 날자 날자. 한 번만 더 날아 보자꾸나." 라고 외치고 싶어진다.

-이상,<날개>

변동림은 1944년 김환기와 재혼하고 수필가로 데뷔하며 김향안(金鄕岸)이란 이름을 썼다. 김향안은 1955년 김환기와 함께 불란서 유학길에 올라 파리에서 미술평론을 공부하였고, 1964년 미국 뉴욕으로 건너간 이후 줄곧 뉴욕에서 살았다. 1974년 김환기가 세상을 떠난 뒤에는 남편의 유작과 유품을 돌보는 한편, 1978년에는 환기재단을 설립해 김환기의 예술을 알리는 데 힘썼다. 1992년에는 서울 종로구 부암동에 자비로 환기미술관을 설립하였는데, 사설 개인 기념미술관으로는 국내 최초이다.

2004년 미국 뉴욕에서 작고한 김향안은 1986년 월간 <문학사상>에서, 그녀가 변동림이었을 때 불과 4개월을 같이 산 첫 남편 이상에 대해서 이렇게 말했다.

"그는 가장 천재적인 황홀한 일생을 마쳤다. 그가 살다간 27년은 천재가 완성되어 소멸되어 가는 충분한 시간이다. (…) 천재는 또 미완성이다."

이 부부는 금술이 좋았다고 랍니다

오늘에 주인공이신 그분 ^.* 변동림은 1944년 김환기와 재혼하고 수필가로 데뷔하며 김향안(金鄕岸)이란 이름을 썼다. 김향안은 1955년 김환기와 함께 불란서 유학길에 올라 파리에서 미술평론을 공부하였고, 1964년 미국 뉴욕으로 건너간 이후 줄곧 뉴욕에서 살았다. 1974년 김환기가 세상을 떠난 뒤에는 남편의 유작과 유품을 돌보는 한편, 1978년에는 환기재단을 설립해 김환기의 예술을 알리는 데 힘썼다. 1992년에는 서울 종로구 부암동에 자비로 환기미술관을 설립하였는데, 사설 개인 기념미술관으로는 국내 최초이다.

키차이 많이 나시네요

김향안은 1974년 김환기가 죽은 뒤 그의 그림과 유품들을 정리해서 1992년에 서울 종로구 부암동에 환기미술관을 설립했고, 2004년 2월 29일 뉴욕에서 세상을 떴다.

P.S-구본웅의 계모인 변동숙의 배다른 여동생이 변동림이고, 구본웅의 딸 구근모가 낳은 딸, 그러니까 구본웅의 외손녀 중 하나가 세계적 발레리나 강수진이다. 그러니까 발레리나 강수진은 외할아버지 구본웅을 중심으로 구본웅의 이모인 김향안과 이모부 김환기, 그리고 외할아버지의 친구인 이상과 연(緣)이 닿는 셈이다. 인연이란 얽히고설켜 짜여지는 법...

발레리나 강수진

| 내가 반한 이 여자 (0) | 2016.06.05 |

|---|---|

| 변동림 그리고 (0) | 2014.12.11 |

| [스크랩] 변동림과의 짧은 결혼생활 -20100209,조선일보 (0) | 2014.12.02 |

| 친일 논란 최남선·이광수 문학상 제정 '없던 일로' (0) | 2016.08.08 |

|---|

1907∼1981. 시인·수필가·번역문학가. [개설] 본명 김교중(金敎重). 개명은 김소운(金素雲). 호는 소운(巢雲), 필명은 삼오당(三誤堂). 부산 출신

1923년 <지상낙원>의 동인으로 일본 시단에서 활동했고, 1929년 귀국하여 <눈>, <호심> 등 생활과 현실에 관한 관념시를 발표했다.

1931년 다시 일본으로 건너가 1945년 3월 귀국했고, 1934년 조선아동교육회를 설립, <아동세계>를 펴냈다.

1952년 베네치아 국제예술가회의에 한국대표로 참석하고 귀국하던 중, 도쿄에서 이승만 정권을 비판했다는 이유로 입국 금지조치 당했다.

그뒤 일본에서 머무는 동안 <코리안 라이브러리>를 펴냈다.

1965년 귀국, 일본인의 우리나라 민족문화에 대한 그른 평가에 대해 격분하여 한국의 민요와 동요·현대시를 일본어로 번역했다.

민족적 항의를 내용으로 한 수필 <목근통신>은 국내의 <대한일보>에 연재된 뒤 일본의 <중앙공론>에 실려 일본 사회에 큰 영향을 미쳤다.

오랫동안 일본에 살면서 한국문학을 일본어로 번역하여 알리는 데 이바지했다.

본명은 교중. 호는 소운(巢雲). 필명은 삼오당(三誤堂). 옥성(玉成)보통학교를 중퇴한 뒤 1920년 일본으로 건너가 가이세[開城] 중등학교 야간부에 입학했으나, 1923년 관동대지진으로 그만두었다.

1923년 〈지상낙원〉의 동인으로 일본 시단에서 활동했다. 1929년 귀국하여 〈눈〉·〈호심 湖心〉등 생활과 현실에 관한 관념시를 발표했다.

1931년 다시 일본으로 건너가 1945년 3월 귀국, 주간지 〈청려 靑驪〉를 펴냈으나 발매금지 당했다.

1934년 조선아동교육회를 설립하고, 〈아동세계〉를 펴냈다.

1952년 베네치아 국제예술가회의에 한국대표로 참석하고 귀국하던 중, 도쿄에서 이승만 정권을 비판했다는 이유로 입국 금지조치를 당했다.

그뒤 일본에 머무는 동안 〈코리안 라이브러리〉를 펴냈다. 1965년 14년 만에 귀국했다.

일본인의 지나친 우월감과 우리나라 민족문화에 대한 그른 평가에 대해 격분하여 한국의 민요와 동요·현대시를 일본어로 번역했다.

변역시집으로 〈조선민요선〉(1933)·〈조선동요선〉(1933)·〈젖빛 구름〉(1940)·〈조선시집〉(1943) 등이 있다. 1976년에 3년여 동안 번역한 〈현대한국문학선집〉을 한국과 일본에서 공동출판했다.

수필집으로 〈목근통신 木槿通信〉(1951)·〈마이동풍첩 馬耳東風帖〉(1952)·〈김소운수필전집〉(1978) 등이 있다. 특히 일본인의 한국인에 대한 모멸과 학대에 대한 민족적 항의를 내용으로 한 수필 〈목근통신〉은 국내의 〈대한일보〉에 연재된 뒤, 소설가 가와바타 야스나리[川端康成]의 소개로 일본의 〈중앙공론 中央公論〉에 실려 일본 사회에 큰 영향을 미쳤다.

1977년 한국번역문학상을 받았다.

| 김소운과 '문둥이의 조국' (0) | 2016.05.30 |

|---|

그 나라 말을 오래 보존하는 길은

오직 한 가지,

그 나라 문학을 높은 수준에 올리는 것이다.

또 하나

우리나라 말을 후세에 이어가게 하는 방법은

좋은 아동문학 작품을 남기는 길이다.

*백석(1912-1995) 누구인가

조선일보 [NK리포트] 2001.2.19일자 ☞ 본문 내용중 ? 되있는 부분 날짜 수정 했습니다...

평북 정주 출생. 본명은 백기행. 오산학교를 다녔고, 1930년 조선일보 신춘문예에 단편 소설 ‘그 모와 아들’이 당선돼 문단에 데뷔했다. 그해 조선일보 후원 장학생으로 선발돼 일본 아오야마(청산) 학원 영문과에 유학했다. 1934년 조선일보에 입사해 잡지 ‘여성’ 편집을 맡았으며, 시 ‘정주성’ 등을 발표했다.

1936년 33편의 시가 실린 시집 ‘사슴’을 자비로 100부 한정판으로 출간하면서 순수 서정시인으로 선풍을 불러 일으켰다. 함흥 영생고보 영어교사 등으로 재직하다 만주로 가 방랑생활을 했으며 광복후 고향 정주로 돌아갔다가 북한 체제에 남게 됐다. 북한에서는 번역과 동화시 창작에 주력하다 ( 숙청당한 뒤 1963년 사망한 것으로 추정된다. ☞ 1995년 )

월북지식인의 행로--백석

정부가 월북 문인 해금 조치를 발표했을 때(1988년) 시인 백석은 정갈한 옛 모습 그대로 우리에게 돌아왔다. 그는 애초에 북한이라는 '체제'속으로 들어간 것이 아니었다. 단지 그의 고향이 소월과 같은 평북 정주였고, 그는 귀향했을 뿐이었다. 고향이 그의 시심의 주요한 원천이면서 그곳 언어가 그의 시혼의 모태였기 때문이다. 그에게 이념은 없었다. 식민시대를 방랑으로 보낸 그는 광복 후 지친 몸과 마음으로 고향에 깃들었으나 그것이 영원한 구속이 돼버렸다.

백석은 자비로 간행한 시집 '사슴'을 통해 1930년대 후반기 모더니즘 계열의 신인으로 단숨에 한국 문학사에 떠오른다. 한정판 출간인 탓에 문학지망생들에게 이 시집을 필사하는 것은 유행이었고, 윤동주도 이 필사본 시집을 간직했다. ‘사슴’은 당대 '가장 많이 필사된 시집'이었다는 기록도 있다.

그의 시는 향토적이고 서정적이었지만 모더니즘 풍의 세련된 언어감각을 토대로 한 것이어서 '주착없는 향토주의'와는 구별되었다. '녹두빛 더블 양복에 검은 웨이브(물결 머리)를 날리면서 광화문을 지나는’ 백석의 풍모는 이국적이었다. 백석의 이같은 도회풍 감각과 재주는 조선일보에서 잡지 '녀성'(여성)을 편집할 때 발휘돼 연이어 매진되는 기록을 낳기도 했다.

백석은 1930~40년대를 거의 방랑으로 일관하면서 어둡고 긴 역사의 터널을 빠져 나오고자 했다. 그의 우울과 방랑벽은 체질적이었던 것 같다. 그는 일제시대의 주눅들고 피폐해진 삶을 남도와 만주 등을 유랑하면서 이겨내고자 했고 그것을 빛나는 시적 감수성으로 포착해 낼 수 있었다.

몇 번의 결혼 실패와 잦은 이직, 그리고 만주 등지에서 소작인, 측량보조원, 측량서기, 세관원 등으로 극도로 가난한 생계를 유지하던 방랑의 끝 지점에서 그는 광복을 맞았다. 34세였다. 그러나 오랜 방랑과 생활고로 그는 초로의 사내가 되어 있었다. 내면의 피로함을 안고 그가 깃든 곳은 고향이었다. 아오야먀(청산)학원 시절, 불어 영어 독어 러시아어 등에 뛰어나 동료 학생들로부터 스파이로 오해받을 정도였던 그는 잠시 고당 조만식의 통역비서를 맡기도 했다.

백석의 시가 순수서정적이었던 때문인지 북한에서 시인으로서의 그의 삶은 오래 지속되지 못한 것 같다. 북한 정권 초기에 최고인민회의 대의원으로 선출되기도 했다고 하지만 북에서의 그의 삶은 분명하게 밝혀진 게 별로 없다. 문학사 속에서도 1948년 그의 절친한 친구이자 재북파 작가인 허준이 신천지에 발표한 몇 편의 시를 마지막으로 그의 흔적은 사라져 있었다.

그는 시인으로서의 불우했던 삶에도 불구하고 글쓰기의 끈을 지속하고자 했던 흔적들을 남겨놓고 있다. 최근 알려진 백석의 행적은 1950년 전후 주로 번역가로서 활동했다는 것이다. 솔로호프의 ‘고요한 돈강’(1949), 빠블렌코의 ‘행복’(1953), ‘이싸꼽프스키시초’(중국길림성 연변교육출판사, 1954) 등이 그가 남긴 번역작품들이다.

그후 그는 동화작가로서 문학적 글쓰기를 지속시켜 나가고 한편으로는 '조선문학'지에 몇 편의 시를 발표하면서 시인으로서의 감각을 회복하고자 했다. 그의 동화는 당시 박세영(북한애국가 작사자)이 극찬할 정도로 문장 감각과 우의(우의)성이 빼어났다. 특히 ‘집게네 네 형제’는 당시 아동문학 불모지와 다름 없던 북한에 동물시리즈 동화 유행을 일으켰을 정도다.

'조선문학'에 실린 시들은 내용은 체제 선전과 전후 복구 건설기에 필요한 이데올로기를 재생산하는데 바쳐져 있는 듯하지만, 그것은 그가 30년대에 줄기차게 그려갔던 마을 공동체의 신화와 언어에 근거한 것이었다. '갓나물'(1959.6) '동식당'(1959.6) '축복'(1959.6), '눈'(1960.3), '전별'(1960.3) 등의 시가 그러하다.

이용악, 오장환 등 30년대에 같이 활동했던 시인들이 김일성 찬양과 체제 선전을 위해 생경한 구호를 사용하기를 서슴지 않았던 것에 비해서 백석의 시는 서정성과 토속성을 그대로 간직하고 있었던 것이다. 최소한 시인으로서의 존귀함을 잃고 싶지 않았던 탓일까.

결벽증이 있었던 그의 습벽은 그의 시인으로서의 존재감에 깊은 그림자를 남겼고 그것이 북한 체제에서의 현실적 삶에서도 별로 굽혀들지 못했던 모양이다. 여타 장르에 비해 계급적 성향이나 이념적 성향이 희석될 수 있는 번역 작업과 동화 창작에 자신의 마지막 시혼을 불태웠던 것이다. 그는 그같은 내면의 고통을 “유년들의 세계는 주위 사물들의 이름들을 하나하나 외어보는 세계이다. 유희에서 시작하여 유희에서 끝나는 세계이며 꿈에서 시작하여 꿈에서 끝나는 세계이다”라고 우회적으로 표현하고 있다.

1950년 중반 이후 김일성의 권력 투쟁이 강화되면서 이같은 백석의 시적 감각은 북한의 문예정책과 상충될 수밖에 없었고, 60년대 초에는 집필금지를 당하고 결국 숙청에 이르게 된다. ( 그의 사망시기는 52세 되던 1963년으로 알려져 있으나 정확하지는 않다. ☞ 1995년 알고계시죠?)

백석은 엄밀히 말하면 재북파 시인이었지만, 남한에서는 근 40년 동안 그의 작품은 빛을 보지 못했다. 북한에서도 그의 순수 서정성과 몰이념적 성향이 문제가 돼 숙청 사실조차 확인할 수 없는 무명의 존재가 되었다. 재북파 문인들의 이같은 운명은 이념인으로서의 자기 선언과는 관계없이 역사의 격랑이 어떻게 한 개인의 운명에 개입해 그 존재를 망각의 늪으로 빠트리게 하는지를 보여주는, 분단이 낳은 또 하나의 비극적 장면이다.

/조영복 문학평론가

| 고향 (0) | 2016.07.14 |

|---|---|

| 나와 나타샤와 흰 당나귀 (0) | 2016.05.24 |

나와 나타샤와 흰당나귀

가난한 내가

아름다운 나타샤를 사랑해서

오늘밤은 푹푹 눈이 나린다

나타샤를 사랑은 하고

눈은 푹푹 나리고

나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다

소주를 마시며 생각한다

나타샤와 나는

눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰당나귀 타고

산골로 가자 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자

눈은 푹푹 나리고

나는 나타샤를 생각하고

나타샤가 아니올 리 없다

언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다

산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다

세상같은 건 더러워 버리는 것이다

눈은 푹푹 나리고

아름다운 나타샤는 나를 사랑하고

어데서 흰당나귀도 오늘밤이 좋아서 응앙 응앙 울을 것이다

<1938년 3월 ‘녀성’지에 발표>

출출이 : 뱁새

마가리 : 오막살이

고조곤히 : 고요히, 소리없이

.

김기림

3월달 바다가 꽃이 피지 않서 흰나비가 된 이상은 그렇게 갔다.

이상

故 李箱의 追憶

고 이상의 추억

이상은 필시 죽음에 진 것은 아니라,

이상은 제 육체의 마지막 조각까지라도 손수 퍼내여 없애고 사라진 것이리라.

이상은 오늘의 일제 치하의 환경과 조선사회의 무지 속에 두기에는 너무나 아까운 천재였다.

이상은 한 번도 잉크로 시를 쓴 일은 없다.

이상의 시에는 언제나 그의 피가 흠뻑 젖어있다.

그는 스스로 제 혈관을 짜서 '시대의 혈서'를 쓴 것이다.

그는 현대라는 커다란 부서진 배에서 떨어져 표랑하던 너무나 처참한 선체조각이었다.

다방N, 등의자에 기대 앉아 흐릿한 담배연기 저편에 절반쯤 취해서 몽롱한 상의 얼굴에서 나는 언제고 '현대의 비극'을 느끼고 소름이 돋았다.

약간의 해학과 야유와 독설이 섞여서 더듬더듬 떨어져 나오는 그의 잡담 속에는 오늘의 문명의 깨어진 메커니즘이 엉켜 있었다.

파리에서 문화수호국제작가대회가 있었을 때 내가 만난 작가나 시인 가운데 가장 흥분한 것도 이상이었다.

이상이 우는 것은 나는 본 일이 없다.

그는 세속에 반항하는 한 악한(?) 정령이었다.

악마더러 울 줄을 모른다고 비웃지 마라.

그는 울다 울다 못해서 이제는 눈물샘이 말라버려서 더 울지 못하는 것이다.

이상이 소속한 20세기의 악마의 종족들(순수문학파)은 그러므로 번영하는 위선의 문명에 향해서 메마른 찬웃음을 토할 뿐이다.

흐리고 어지럽고 게으른 詩壇시단의 낡은 풍류에 극도의 증오를 품고 파괴와 부정에서 시작한 그의 시는 드디어 시대의 깊은 상처에 부딪쳐서 참담한 신음소리를 토했다.

그도 또한 세기의 어둠 속에서 불타다가 꺼지고 만 한줄기 첨예한 양심이었다.

그는 그러한 불안 동요 속에서 '動동하는 정신'을 재건하려고해서 새 출발을 계획한 것이다. 이 방대한 설계의 어구에서 그는 그만 불행히 자빠졌다.

상의 죽음은 한 개인의 생리의 비극이 아니다.

축소판으로 인쇄된 한 시대의 비극이다.

詩壇시단과 또 내 우정의 여럿 중에 채워질 수 없는 영구한 빈자리 하나 만들어 놓고 이상은 사라졌다.

이상을 잃고 나는 오늘 시단이 갑자기 반 세게 뒤로 물러선 것을 느낀다.

내 공허를 표현하기에는 슬픔을 그린 자전 속의 모든 형용사가 모두 다 오히려 사치하다. '고 이상'-내 희망과 기대 위에 부정의 도장을 사정없이 찍어놓은 故李箱 세 억울한 상형문자야.

반년 만에 이상을 만난 지난 3월 스무날 밤, 동경 거리는 봄비에 젖어 있었다.

그리로 왔다는 이상의 편지를 받고 나는 지난겨울부터 몇 번인가 만나기를 기약했으나 종내 仙臺센다이(동경에서 약350km)를 떠나지 못하다가 이날이야 동경으로 왔던 것이다.

이상의 숙소는 九段구단 아래 꼬부라진 뒷골목 2층 골방이었다.

이 '날개' 돋친 시인과 더불어 동경 거리를 거닐면 얼마나 유쾌하랴 하고 그리던 온갖 꿈과는 딴판으로 상은 '날개'가 아주 부러져서 몸도 바로 못하고 이불을 뒤집어쓰고 앉아 있었다.

전등불에 가로 비친 그의 얼굴은 상아보다도 더 창백하고 검은 수염이 코 밑과 턱에 참혹하게 무성하다.

그를 바라보는 내 얼굴의 어두운 표정이 가뜩이나 병들어 약해진 벗의 마음을 상하게 할까봐서 나는 애써 명랑을 꾸미면서

"여보, 당신 얼굴이 아주 '피디아스'의 '제우스' 신상 같구려." 하고 웃었더니 이상도 예의 정열 빠진 웃음을 껄껄 웃었다.

사실은 나는 '듀비에'의 '골고다의 예수'의 얼굴을 연상했던 것이다.

오늘 와서 생각하면 이상은 실로 현대라는 커다란 모함에 빠져서 십자가를 걸머지고 간 골고다의 시인이었다.

암만 누우라고 해도 듣지 않고 이상은 장장 두 시간이나 앉은 채 거의 혼자서 그 동안 쌓인 이야기를 풀어 놓는다.

"오스카와일드"위 전기를 쓴 "리차드 엘만(Richard Ellmann)"(1918~1987)을 찬탄하고

침체 속에 빠진 몇몇 벗의 문인으로서의 앞날의 운명을 걱정하다가 말이 그의 작품에 대한 이번 달의 비평에 미치자 그는 몹시 흥분해서 통속적인 비평을 꾸짖는다.

문학평론가 최재서의 모더니티를 찬양하고 또 씨의 '날개' 평은 대체로 승인하나 작자로서 다소 다른 주의가 있다고도 말했다.

나는 벗이 세평에 대해서 너무 신경 과민한 것이 벗의 건강을 더욱 해칠까보아서 시인이면서 왜 독자적인 작품을 쓰는 것을 그렇게 두려워하느냐, 세상이야 알아주든 말든 값있는 일만 정성껏 하다가 가면 그만이 아니냐 하고 어색하게나마 위로해 보았다.

이상의 말을 들으면 공교롭게도 책상 위에 몇 권의 상스러운 책자가 있었고 본명 金海卿김해경 외에 李箱이상이라는 별난 이름이 있고 그리고 일기 속에 몇 줄 온전하다고 할 수 없는 글귀를 적었다는 일로 해서 그는 한 달 동안이나ㅇㅇㅇ(유치장?)에 들어가 있다가 아주 건강을 상해 가지고 한주일 전에야 겨우 자동차에 실려서 숙소로 돌아왔다는 것이다.

이상은 그 안에서 다른 ㅇㅇ(공산?, 지하운동?)주의자들과 마찬가지로 수기를 썼는데 예의 명문에 계원도 찬탄하더라고 하면서 웃는다.

니시간다(西神田) 경찰서 속에조차 애독자를 가졌다고 하는 것은 시인으로서 얼마나 통쾌한 일이냐 하고 나도 같이 웃었다.

음식은 그 부근에 계신 허남용씨 내외가 죽을 쑤어다 준다고 하고 마침 素雲(김소운>이 동경에 와 있어서 날마다 찾아주고 극작가 주영섭, 삼사문학 동인인 한천, 여러 친구가 가끔 들러주어서 과히 적막하지는 않다고 한다.

이튿날 낮에 다시 찾아가서야 나는 그 방이 완전히 햇빛이 들지 않는 방인 것을 알았다.

지난해 1936년 7월 그믐께다.

아침에 황금정 뒷골목 이상의 신혼 보금자리를 찾았을 때도 방은 역시 햇빛 한줄기 들지 않는 캄캄한 방이었다.

그날 오후 조선일보사 3층 뒷방에서 벗이 애를 써 장정을 해준 졸저 '氣象圖기상도'의 발송을 마치고 둘이서 창에 기대서서 갑자기 거리에 몰려오는 소낙비를 바라보는데 창문 앞에 뱉는 이상의 침에 빨간 피가 섞였었다.

평소부터도 상은 건강이라는 속된 관념은 완전히 초월한 듯이 보였다.

이상의 앞에 설적마다 나는 아침이면 맨손 체조를 잊어버리지 못하는 내 자신이 늘 부끄러웠다.

무릇 현대적인 퇴폐에 대한 진실한 체험이 없는 나는 이 점에 대해서는 늘 이상에게 경의를 표했다.

그러면서도 그를 아끼는 까닭에 건강이라는 것을 너무 천대하는 벗이 한없이 원망스러웠다.

이상은 스스로 형용해서 천재일우의 기회라고 하면서 모처럼 동경서 만나가지고도 병으로 해서 뜻대로 함께 놀러 다니지 못하는 것을 한탄한다.

미진한 계획은 4월 20일께 동경서 다시 만나는 데로 미루고 그때까지는 꼭 맥주를 마실 정도로라도 건강을 회복하겠노라고, 그리고 햇볕이 드는 옆방으로 이사하겠노라고 하는 이상의 뼈뿐인 손을 놓고 나는 동경을 떠나면서 말할 수 없이 마음이 캄캄했다.

이상의 부탁을 부인 변동림에게 알리려 했더니 내가 서울 오기 전날 밤에 벌써 부인께서 동경으로 떠나셨다는 말을 서울 온 이튿날 전차 안에서 영문학자 조용만씨를 만나서 들었다.

그래 일시 안심하고 집에 돌아와서 잡무에 분주하느라고 다시 벗의 병상을 보지도 못하는 사이에 원망스러운 비보가 달려들었다.

"그럼 다녀오오. 내 죽지는 않소." 하고 이상이 마지막 들려준 말이 기억 속에 너무 선명하게 솟아올라서 아프다.

이제 우리들 몇몇 남은 벗들이 이상에게 바칠 의무는 이상의 피 엉킨 유고를 모아서 이상이 그처럼 애써 친하려고 하던 새 시대에 선물하는 일이다.

허무 속에서 감을 줄 모르고 뜨고 있을 두 눈동자와 영구히 잠들지 못할 이상의 괴로운 정신을 위해서 한 암담하나마 그윽한 침실로서 그 유고집을 만들어 올리는 일이다.

나는 믿는다.

이상은 갔지만 그가 남긴 예술은 오늘도 내일도 새 시대와 함께 동행하리라고.

-조광 3권 6호, 1937. 6-

원문http://blog.naver.com/fish20017/10152046171

.

| 시민행렬(市民行列) (0) | 2017.06.19 |

|---|---|

| [스크랩] 解消可決前後의 新幹會, 5月15日(1931) 於京城全體大會光景 - 金起林 (0) | 2016.06.29 |

| 구인회와 모더니즘의 등장 (0) | 2015.10.16 |

| 바다와 나비 해설 (0) | 2015.10.15 |

| 금붕어 (0) | 2015.09.20 |

| [스크랩] 술보다 독한눈물 / 박인환 (0) | 2016.04.14 |

|---|---|

| [스크랩] 얼굴 / 박인환 (0) | 2016.04.14 |

| [스크랩] 목마와 숙녀 / 박인환 詩 박인희 낭송 (0) | 2014.11.28 |

| 성격 | 친일반민족행위자 |

|---|---|

| 출신지 | 서울 |

| 성별 | 남 |

| 저서(작품) | 나그네 두 사람, 촉루, 준동, 검은 흙과 흰 얼굴, 구역지 |

| 대표관직(경력) | 매일신보 기자 |

1909~1953. 언론인·기자·친일반민족행위자.

1909년 서울에서 출생했다. 『매일신보』 주필을 지낸 정운복의 아들이다. 1922년 3월 수하동공립보통학교를 졸업, 4월 경성제일고등보통학교에 입학, 1927년 졸업했다. 1928년 4월 경성제국대학 예과 문과에 입학했으나 중퇴했다. 박태원(朴泰遠)·윤태영(尹泰榮)·이상(李箱) 등과 가깝게 지냈다. 이상의 단편소설 「환시기(幻視記)」에서 ‘송군’이 실제 정인택이라는 주장도 있다. 이상이 경영하던 카페 ‘쓰루(鶴)’의 여급 권순옥(權順玉)을 사랑한 나머지 자살을 기도하기도 했다. 『매일신보』와 『문장사』 등에서 기자를 역임했다. 1930년 『매일신보』에 「나그네 두 사람」을 발표하면서 문단에 데뷔했으나, 1935년『중앙(中央)』에 단편소설 「촉루」를 발표한 이후부터 왕성하게 창작 활동을 펼쳤다. 「촉루」 이후의 소설로 그의 대표적인 소설은 「준동(蠢動)」· 「연연기(戀戀記)」· 「우울증(憂鬱症)」· 「착한 사람들」· 「부상관(?桑館)의 봄」· 「검은 흙과 흰 얼굴」· 「구역지(區域誌)」 등이다.

1930년대 소설은 다양한 서술 양상을 보여준다. 정인택은 주로 인간의 내면세계를 다루는 소설을 썼다. 그래서 그의 작품은 심리소설로 분류된다. 과잉된 의식세계와 생의 무기력성이 그려지고 있거나 신변적인 일상과 애정이 내부 촛점화로 기술되고 있다. 그리고 「검은 흙과 흰 얼굴」 등은 일본 제국주의자들의 식민정책의 이념을 허구에 반영하고 있는, 이른바 친일 문학으로 비판되기도 한다. 또한 「색상자(色箱子)」·「해변」 등도 친일적 색채가 매우 농후한 소설이라 지적되고 있다. 그의 소설 내용과 그의 문단 활동 및 교우 관계로 볼 때 사회주의적인 의식이 뚜렷한 작가는 아니었다. 그럼에도 한국전쟁 때 월북한 탓으로 ‘월북작가’라는 낙인이 찍혀 우리 문학 연구의 담론에서 외면되어 왔다. 그의 전 작품이 해금된 이상 그의 소설의 기법상의 가치를 중심으로 새롭게 평가되어야 한다. 작가의 소설집으로 1948년 금룡도서(金龍圖書)에서 출판한 『연연기(戀戀記)』가 있으며, 그 외에 평론으로 「불쌍한 이상(李箱)-요절(夭折)한 그들의 면영(面影)」·「작중인물(作中人物)의 진실성(眞實性)」 등이 있다.

정인택의 이상과 같은 활동은 「일제강점하 반민족행위 진상규명에 관한 특별법」 제2조 제11·13·17호에 해당하는 친일반민족행위로 규정되어 『친일반민족행위진상규명 보고서』 Ⅳ-16: 친일반민족행위자 결정이유서(pp.358∼405)에 관련 행적이 상세하게 채록되었다.

[네이버 지식백과] 정인택 [鄭人澤] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

| 출생 - 사망 | 1909. 9. 12. ~ 미상 |

|---|---|

| 출생지 | 국내 서울특별시 |

| 데뷔 | 1936. 중앙에 「촉루」로 등단 |

1909년 9월 12일 서울 태생. 『매일신보』와 『문장』 기자를 역임했다.

일제 말기에는 조선문인보국회에 관여하기도 했으며, 이 때문에 광복 후에는 별다른 활동을 하지 못하다가 한국전쟁 중에 월북한 것으로 추정되고 있다. 1936년 『중앙』에 「촉루」를 발표하며 등단하였다. 초기작품인 「촉루」(1936), 「미로」(1939), 「여수」(1941) 연작이 그의 대표작이다.

이 연작의 주인공은 일본의 어느 전문대학을 중퇴한 조선의 한 지식 청년이다. 그는 무기력하고, 어느 곳에서도 용납되지 않는 주변인이다. 이처럼 주변부로 밀려난 인물이 점차 사물화되는 과정 속에서도 생존욕과 오기로 견뎌내려는 내면풍경을 밀도 높은 심리 추적을 통해 그려내는 것이 정인택의 특징이다. 창작집 『청량리계외』(1945)와 『연련기』(1948)를 발간했다.

[네이버 지식백과] 정인택 [鄭人澤] (한국현대문학대사전, 2004. 2. 25.)

| 서시-윤동주 (0) | 2016.03.26 |

|---|---|

| 별 헤는 밤 - 윤동주 (0) | 2016.03.26 |

| 내 인생에 가을이 오면-윤동주 (0) | 2016.03.26 |

| 임종국 평전/ 보림재 (0) | 2016.02.20 |

|---|---|

| 나무 심는 사람 임종국! 큰아들 임지택 교수 인터뷰 (0) | 2016.01.04 |

| 임종국 과업 이어 11일 만에 5억원 모금 (0) | 2015.11.17 |

| 임종국평전 (0) | 2015.10.14 |

| 임종국 李箱이상 전집 발간 (0) | 2015.09.21 |

1929. 3

《학생(學生)》은 1929년 3월 1일자로 방정환이 주재하여 개벽사에서 창간한 중학생잡지로서, 1930년 1월까지 통권 11호를 내고는 종간했다. 판권장을 보면 편집 겸 발행인 방정환(方定煥), 인쇄인 전준성(田駿成), 인쇄소 지까자와(近澤)인쇄소, 발행소 개벽사(서울·경운동 88), A5판 115면, 한권 정가는 표시하지 않고 ‘선금(先金)정가 3개월분 75전’으로 매겨져 있다.

방정환은 〈《학생》 창간호를 내면서 남녀학생에게 하고 싶은 말씀〉이란 긴 제목으로 4면에 걸쳐 이야기를 했는데, 그중 몇 대문을 옮긴다.

“방학 때 개학 때, 나는 딴일만 없으면 틈을 얻어가지고 일없이 경성(京城 : 서울)역두(驛頭)에 나아가 섰다가, 그냥 오고 그냥 오고 합니다.

그 수많은 학생들이 몇 만으로 헤일 학생들이 13도(道) 촌촌(村村)을 찾아가기 위하여 정거장으로 몰려 들어가는 것을 멀리 서서 구경하고 있을 때, 나의 귀는 진군(進軍) 나팔소리를 듣습니다.

그 소리 그 나팔소리를 듣고 싶어서 나는 몇 번이고 아침과 저녁으로 정거장 앞을 왕래하였습니다.”

“나는 한동안 계동에 살았습니다. 거기서는 아침마다 세수하고는 반드시 중앙학교 철책(鐵柵) 밖에 가서, 학생 전부가 조회 끝에 웃통을 벗고 함성을 치면서 허공을 향하여 돌격을 하여 내닫는 것을 보고야, 사무소로 가고가고 하였습니다.

지금은 소격동으로 옮겨와서 아침 공부의 한 가지가 없어진 것을 섭섭해 하면서, 간신히 화동 안국동 좁은 길로 중앙·1고·2고·보전(普專)학생들의 진군을 보는 것으로 참고 지냅니다.”

“지금 조선에서 학생잡지를 한다는 것은 너무도 무모한 짓입니다. 일본서도 학생잡지는 작년(1928) 재작년 동안에 전부 몰락하였습니다. 조선에서는 말해볼 것도 없이 안될 일입니다.

첫째, 편집편(便)으로 생각해 보십시다.

학생잡지를 한다 하면 그 내용 설명을 듣지 않고도 누가 하든지 으레 나아갈 길이 뻔하지 않습니까.

그러나 누구든지 미리 생각하는 길, 그 길로는 일자반구(一字半句)를 들지 못하는 것이 조선잡지 아니겠습니까.

여러분이 알고자 하는 것의 대부분, 우리가 중요하게 취급하여야 할 것은 하나도 쓰지 못하게 됩니다.

쓰기는 우리 마음대로 쓰고 싶은 것을 쓰지마는, 책에 싣고 못 싣는 것은 우리의 마음대로 하지 못하는 까닭입니다.

둘째는 경영편으로 생각해 봅시다.

조선사람으로 중학정도와 전문정도의 학생이 남녀, 야학(夜學)강습소까지 합쳐도 5만명을 넘지 못한답니다.

그러니 그야말로 귀신같이 편집하여 학생 한 사람도 빠치지 않고 모두 읽게 한대야 5만부 미만이 아닙니까. ······

아무리 적게 잡더라도 1만부 못나가는 것은 경영할 재주가 없습니다.”

“편집으로나 경영으로나 다 무모한 짓인 줄 알면서 지금의 학생계를 보아 무모한 대로라도 시작을 꼭 해야겠어서 그냥 시작한 것입니다.

창간호마다 10에 7, 8은 원고 압수를 당하기 쉬운 전례(前例)가 있어서, 압수 아니 당하려고 자삭(自削) 또 자삭한 것인즉,

여러분께 특히 바라고 싶은 일은 창간호가 평범한 데에 너무 놀라시지 말고 낙망도 말고,

‘하하 이렇게 부자유로운 출생을 하였구나’고 짐작하면서 천천히 2호·3호·7호·9호 차차차차 나아가는 길을 보아달라 하는 것입니다.

사실 창간호에는 쓰고 싶은 말을 쓴 것보다 못쓴 것이 많습니다.”

“《학생》의 동생 《어린이》는 7년 전 3월에 창간하여 맨처음에는 주소 성명만 통지하면 무료로 보내준다고 신문광고를 하여도 전선(全鮮)에서 18명밖에 청구자가 없었던 것입니다.

그것이 지금은 10수만의 소년소녀를 동무해 나가게 되었으니 그간의 분투는 참으로 대단한 것이었습니다.”

목차에서 가장 크게 뽑은 제목은 〈학생시대〉인데 그 내용은, 여러 교장선생과 각계에서 활약하는 유명인사 여러분의 학생시절을 특집으로, 당시의 시대상황을 그대로 담은 것이라 귀중한 자료가 되리라 생각한다.

이에 투고한 교장은 최규동(崔奎東 중동학교 교장, 후에 서울대 총장), 조동식(趙東植 동덕여고 교장, 후에 동덕여대 총장), 임두화(林斗華 송도고보 교장), 이윤주(李潤柱 휘문고보 교장), 정대현(鄭大鉉 보성고보 교장), 최두선(崔斗善 중앙고보 교장, 후에 국무총리) 등인데, 그 이야기의 골자만 추려본다.

1) 〈40대의 상투쟁이가 많았던 교실, 최규동의 이야기〉 ··· “광성(光成)학교나 광성(廣成)학교나 모두 야학이었다. 광성(廣成)에서는 법률과 상업을 배웠고, 광성(光成)에서는 일어와 수학을 배웠었다. 그중에서 수학을 특별히 좋아하게 된 것은 두어가지 이유가 있었으니, 법률이나 상업 같은 것은 일정한 교과서도 없었을 뿐 아니라 ······, 그러니 자연 가르친다는 것이 아주 막연한 개념뿐이었었다.”

“학생들로 말하면 거의 40여세의 장인(長人)들이어서, 사제(師弟)간이 대개 같은 연배였었다. 그러므로 선생이 ‘해라’는 물론 하지 못할뿐 아니라, 어쩌다 ‘하게’가 나오더라도 그것이 큰 말썽거리가 되던 것도 지금 생각하면 한 가지 웃음거리요, 머리 깎은 생도보다 상투쟁이가 더 많은 것도 ······.”

2) 〈창가시간이 제일 싫었다는 조동식의 이야기〉 ··· “내가 다니던 한어(漢語)학교만 하더라도 지필(紙筆)의 공급은 물론이어니와, 점심이면 곰국으로 수십명 학생을 대접해가면서 청하였던 것이다. 3년만 이것을 계속하여 졸업장만 하나 얻으면 그 이튿날 관보(官報)에 대뜸 교관(敎官) 아무개라 사령이 내리던 것이다.

한어학교 이후에 기호(畿湖)학회에 다닐 때 일이니 ······, 내가 다닌 사범과는 모든 과목이 있었고 그것을 2개년 동안에 몰아치기 때문에, 하기방학도 없이 더운 날이면 수염이 한자씩 좋은 사람들이 웃통을 벗고 앉아, 교수받는 것도 우스운 얘기거리다. 그중에도 나이 많은 사람들을 창가를 시키고 체조를 시키니, 체조는 되고 안 되고 따라할지라도 창가는 웃음거리였었다. 나이 3, 40씩된 사람더러 ‘학도야 학도야’를 하라 하니 당음(唐音 : 당시(唐詩)를 모은 책) 읊는 소리만 되었지 창가는 되지 않았다.

나는 일요일이면 슬그머니 삼청동 솔밭 속으로 찾아가서 거치른 성대를 가다듬어가며 창가 연습을 하고 섰다가, 혹시 사람들이나 만나면 그 무안했음이란 ······, 더구나 수염이 시커먼 사람으로 혼자 솔밭 속에서 정신 놓고 ‘학도야 학도야’를 부르고 있는 것이 그때 사람들 눈에는 불가불 미친사람으로 보였을 것이다.”

3) 〈1905년 미국 가서 공부한 임두화의 이야기〉 ··· “내가 처음으로 미주로 떠나던 때는 지금으로부터 25년 전인 1905년이었다. 그때 하와이 이민국에서 노동자들을 실어가는 편에, 나도 17, 8세의 소년으로 쫓아가던 것이니 고생으로 오른 것은 그만두고라도 길이 넘는 사탕수수밭에서 호리호리(적엽(摘葉))를 하고 있다가 ······, 이러한 노동자생활을 10개월이나 하고 나서야 본주(本洲)로 건너갈 수 있었다.

나의 학생생활에서 제일 잊혀지지 않는 때는, 조지아지방 어느 산촌(山村)학교 때의 일일 것이다. 처음에는 그래마스쿨(소학교)에서 8, 9세의 어린이들과 한반에 들어, 의자가 작기 때문에 앉지 못하던 것도 우스웠고, 그 반에서 정이 들 만하면 월반하여 혼자 진급하던 것도 기풍(奇風)이라면 기풍이었었다.”

“내가 지방학교에 있을 때에는 양복 다리미질, 또는 장작패기로 학비에 곤란이 없었으나 대학 때부터는 그것만으로는 감당해 나갈 수가 없었다. 그러므로 〈조선사회와 기독교〉라는 연설을 지어가지고 틈틈이 순회강연도 했던 것이다. ······ 들으러 오는 사람들도 연사의 연설이 훌륭해서 오는 것보다, 연사를 동정하려고 연사의 나라 풍속을 들으려오는 것이다.”

4) 〈우습고 기막혔던 일이 많았던 정대현의 이야기〉 ······ “그때 일어(日語)학교라면 그래도 전문학교인 모양인데, 일어교사라는 이가 지금 보통학교 졸업 정도가 될락말락한 일본말솜씨를 가졌었다는 것만 들어도, 그때의 공부한다는 것이 얼마나 우습고 기막혔던지를 알 것입니다.

수학을 4년 동안 배운 것이 분수(分數)밖에 못 배웠는데, 그것은 선생의 지식이 거기까지밖에 안 되니까 우리들도 수학은 다 배웠다고 생각할 수밖에 없었습니다. 역사래야 책 읽는 것이고, 지리래야 경위(經緯)선이 무엇인지도 모르는 선생님이고, 물리·화학하고 떠들어대었으나 기껏 어렵다는 시험문제가 ‘물유삼체(物有三體)하니 기하자(其何者)인가 열기(列記)하라!’ 이런 것인데, ······ 지금이면 보통학교 4학년 마친 이는 누구든지 답할 것이 아닙니까.”

“그후 일본 가서 고생도 좀 하였습니다. ······ 교과서의 태반은 베껴서 배웠고, 심지어 자전(字典)까지 베껴 가졌으니, 이런 것은 지금 학생들은 생각도 못할 일이 아니겠습니까. 내가 다니던 학교는 지금의 동경고사(高師)였습니다.”

5) 〈선생이 학생보고 ‘노형’하고 불렀다는 최두선의 이야기〉 ··· “대체로 교사가 결핍한 때라, 상당한 자격이 있거나 없거나 한 교사가 3, 4교(校) 혹은 4, 5교에 겸무하기는 보통이었으며, 자전거로 인력거로 동분서치(東奔西馳)하는 모양은 흔히 보는 바이었다.”

“교과서는 어떠하였느냐 하면 이것 또한 각양각색으로, 일본중학교의 교과서를 그대로 쓰기도 하고, 혹은 일본교과서를 직역한 조선문 교과서를 쓰기도 하고, 혹은 임시로 편찬한 것을 등사판에 인쇄하여 사용하기도 하고, 혹은 구술(口述)을 필기하여 ······.”

“연령의 차이가 심하고 그중에는 관직(官職)을 지낸 이도 있어 탕건(宕巾)에 입자(笠子)를 쓴 이도 있고, 연소(年少) 생도 중에는 머리를 땋아서 늘어뜨린 이도 있었다. ······ 교사 중에는 생도보다 연소한 이가 많아서 서로 경어를 사용함은 물론이고, 어떤 선생은 학과를 설명할 때 생도를 보고 ‘노형(老兄)이 약시약시(若是若是: 이러이러함)하면’이라고 하던 말이 아직도 기억에 남아 있다.”

이밖에도 음악가 김영환(金永煥), 소설가 염상섭(廉想涉), 의학박사 이갑수(李甲秀), 체육인 서상천(徐相天), 변호사 이승우(李升雨), 미술가 김주경(金周經) 등이 체험한 외국유학시절을 이야기하고 있다.

《학생》의 독자를 중학생이라고는 하나 그것은 요즘과 같은 13, 4세가 아닌 17, 8세, 그보다도 더 많은 20세가 넘은 장가 든 중학생도 많았다. 그래서인지 차상찬(車相瓚)이 쓴 〈대원군 일화록〉에는 이런 이야기도 있다.

“서춘보(徐春輔)와 대원군은 근대조선 화류(花柳)계에 대표적인 오입쟁이다. 서춘보라는 이는 나이 14세 때에 벌써 기생방 출입을 하였는데, 그때만하여도 지금과 달라서 기생방 출입이 어찌나 까다로웠던지, 좀쳇사람으로는 아무리 돈푼이 있고 인물이 똑똑한 사람이라도 소위 선진(先進)오입쟁이(예컨대 대전별감·포도군관 등)에게 두드려맞거나 봉변을 당하는 터였다.

그가 일개 초립동(草笠童)으로 어떤 기생집에 갔더니, 여러 오입쟁이들이 그를 깔보고 누워서 일어나지도 않으니까, 그는 대담스럽게 하는 말이, ‘이놈의 집이 기생집으로 알고 왔더니 모두 누워있는 것을 보니까, 기생집이 아니라 활인서(活人署) 염병(染病)막이로구나’ 하니, 여러 사람이 하도 어이가 없어서 아무 말도 못하고 ······ 그뒤부터는 어느 기생집에 가든지 서춘보라면 으레 오입쟁이로 알고 한 좌석을 주었다.

그런데 대원군은 이 서춘보보다도 더 큰 오입쟁이었다. 외척(外戚) 김씨의 세력에 눌려서 꼼짝달싹을 못하고 무뢰배와 같이 시정을 돌아다닐 때는 물론이고, 그후 일국의 부왕(父王)이 되어 세도할 때에도 화류계의 패권을 항상 잡았었다. 미행(微行)으로 기생방에 다니기는 예사이고 당당하게 운현궁 안으로 몇 십명의 명기(名妓)를 뽑아서 입시(入侍)케 하였다. 이것이 소위 대령(待令)기생이라는 것이다. ······ 항우(項羽)도 낙상을 할 때가 있다고 대원군도 기생집에서 봉변을 당한 일이 있었다. ······ 대원군 당시에 훈련대장으로 위용(威容) 당당하던 이경하(李景夏)는 한때 대원군과 화류계에서 놀던 인물이었다.〈하략〉”

‘중학생잡지’에 당치도 않는 기생방 오입쟁이 이야기를 거리낌 없이 실었으니, 이야기란 하기 나름이고 듣기 나름인가 보다.

[네이버 지식백과] 소파 방정환이 주재한 학생 - 1929. 3 (한국잡지백년2, 2004. 5. 15., 현암사)

주변인물

최영주(崔泳柱, 1906년 ~ 1945년 1월 12일)는 일제 강점기의 아동문학가 겸 언론인으로, 본명은 최신복(崔信福)이며 경기도 수원 출신이다.

배재학교를 졸업하고 일본 니혼 대학으로 유학했다. 조선으로 귀국한 뒤 경기도 수원에서 화성소년회(華城少年會)를 조직하면서부터 소년 운동에 투신했으며 한때 윤석중과 함께 색동회 동인으로 활동하기도 했다.

1927년 1월 개벽사(開闢社)에 입사한 뒤부터 잡지 《학생(學生)》, 《어린이》의 편집 업무를 담당하는 한편 세계 명작동화를 번안하여 연재했다.

1936년 5월 안석주, 윤석중 등과 함께 소파(小波) 방정환 기념비 건립 모금 운동 발기인으로 참여했으며 1940년 방정환이 생전에 집필했던 문학 작품들을 정리한 《소파전집(小波全集)》을 출판했다.

1938년 10월부터 1941년 1월까지 한국 최초의 월간 수필잡지인 《박문(博文)》의 편집 겸 발행인으로 활동했고 《중앙(中央)》, 《신시대(新時代)》, 《여성(女性)》 등의 잡지에서 편집 업무를 담당했다.

1941년 1월부터 1941년 8월까지 월간 잡지 《신시대》 주간으로 활동하는 동안 일제의 내선일체 정책과 황민화 정책, 일본의 침략 전쟁을 찬양하고 지원병 제도를 선전하는 글을 기고했으며 이러한 경력 때문에 민족문제연구소의 친일인명사전 수록자 명단의 언론/출판 부문에 포함되었다. 1945년 1월 12일 폐결핵으로 사망했으며 그의 작품집으로 《호드기》 등이 있다.

.

누구나 三水, 甲山이라면 말할 수 업시 험한 산골인 줄로 아는 것은 녯날부터이다.

이러케 험한 살골이라서 그런지 또는 이런 곳에서 사니까 사람을 업수이 녁여서 그런지 우리 곳 우편 당국자는 우편물을 매우 무성의하게 취급하고 잇스니 그 심사를 알 수가 업습니다.

구장 집에서 묵히다 묵히다가 우리 집 근처에 잇는 사람이 혹시 그곳에 들니게 되여야 그것을 그 편에 보내고 또 그것을 가지고 온 사람이 자긔 일이 밧부면 그날로 전하지 못할 뿐만 아니라 그만 이저버리여 여러 날 되면 제면적어서 전하지 안코 흐지부지 업새버립니다. 이런 일은 혹간 가다가 잇는 레외의 일이라고 하겟지만 대체로 보아 직접 차저 전하는 것이 별로 업습니다.

서류(書留)이라야 마지못하야 가지고 옴니다.

이것을 또 구장 집에 갓다 두면 그곳에서들 펴처보지요. 이러케 한 것을 나종에는 동리 사람이 갓다 줍니다.

바다본즉 죄 헌책입니다. 그럼으로 본사에서 헌책 보낸 줄만 알고 그것을 도로 싸서 본사로 보낸즉 본사에서는 다 보고 나서 헌책을 도로 보낸다고 책망을 합니다.

그래 노발대발하야 본사로 편지하기를 나에게는 산골 사람이라고 무시하고 그런 헌책을 보내주엇느냐고 나물합니다. 이러케 하느라니 비용인들 얼마나 만히 들엇겟습니까. 이러케 헌책이라도 매달 제때에 꼭꼭 바더보게 되면 조켓지만 그것도 간혹 발행은 되얏다고 신문에 발표되는데 발표되야 십여 일을 기다려도 오지 안습니다. 그래 본사로 편지하지요.

그러면 본사에서는 X날 보내엿스니 만일 밧지 못하얏스면 조사하야 보라고 하는 편지가 옴으로 볼일을 못 보고 체부 오는 날을 기댜려 쪼차가서 무러봅니다.

무러보면 아니왓다고 합니다. 그래 본사로 다시 편지하면 본사에서도 참말 억울하게 된 것을 생각하시고 재송(再送)이라고 써서 또 보내줍니다. 이러케 해서 그 달이 거의 다 간 다음에야 그 달치를 바다보게 됩니다.

책은 보고 십고 돈은 업고할 수 업시 집에 잇는 곡식을 장에 갓다가 팔아서 주문을 합니다.

우리 조선 안에 이런 일 당하는 사람이 한둘에 끗치지 안을 것입니다.

| 별건곤 제44호 | |

| 발행일 | 1931년 10월01일 |

|---|---|

| 기사제목 | 나의 抗議 |

말러의 교향곡 5번은 말러가 아내에게 사랑을 담아 바친 곡이다.

平安할지어다

李泰俊

小波소파!

정말 그대는 이제부터 대답이 업스려나?

멧 군데 가지 안어서 당장 차저내일 듯한 그대를 모다 죽어 업서젓다고 하네.

小波! 天才천재는 일즉 간다 한다.

그 例예에 빠지지 안흠인가?

그까짓 例엔 빠저도 조흘 것을! 그까짓 『天才』는 떼여바려도 그대는 얼마나 훌늉한사람일 것을!

小波! 그대는 가난하엿다.

그러나 그대처럼 넉넉한 사람이 어듸 잇섯스리요.

小波! 그대는 느리엿다.

그러나 그대처럼 敏捷민첩한 사람, 그대처럼 至誠ㅈ;성스런 사람이 어대 잇섯스리요.

그랫기 때문에 그대 가도 그대 남긴 자최돌에 파노흔 듯 뚜럿하고나. 오오 뚜렷한 그대의 자최 빗남이여.

小波! 이제는 전화를 걸어도 그대 목소리는 들을 수 업슬 것이다.

이제는 花洞화동 골목에서도 開闢社개벽사 어느 房방안에서도 다시는 그대 얼골을 맛나지 못할 것이다.

이런 답답한 사실이 어대 잇는가. 그러나... ...

그러나 답답한 것도 아수운 것도 우리. 남어 잇는 사람의 야튼 情정. 죽엄이 무슨 逢變봉변이리요.

더구나

小波 그대만한 요량이 깁픈 사람은 必是生死一如의 境에서 편안히 발ㅅ길을 뻐덧슬 것이 아닌가.

이젠 그대에겐 檢閱難검열난의 고통도 업슬 것이로다.

小波! 한 골재기 물처럼 우리도 그대의 뒤를 흘러 가도다.

고작 멧십 년 뒤,

그것이로다.

슬프니 언잔으니가 모다 간사한 엄살이 아닌가.

小波 그대 간 곳이 미국이던 독일이던 천당이던 극락이던 길이길이 평안할지어다. <3>

필자李泰俊

발행일1931년 09월01일 별건곤 제43호

ps: 무서운 기록이다.