漢書 卷 二十一 上律曆志 第 一 上 -3

傳述 좌전의 기록에는

顓頊命南正重司天 전욱이 남정의 重중에게 명하여 하늘을 관장하게 했다.

火北?正黎司地 불을(북쪽을)다스리는 려에게는 땅을 관장하게 하였다.

其後三苗亂德二官咸廢

그 후 삼묘가 세상을 어지럽혀 두 관직을 없애버렸으니

而閏餘乖次孟陬殄滅 윤달이 남고 행성의좌표가 일그러져서 5월 달 없어져버렸고

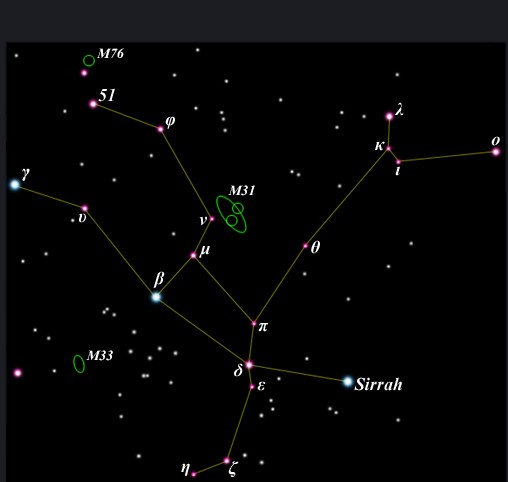

攝提失方 攝提섭제별의 의 방향을 잃었다.

堯復育重黎之後使纂其業

중려 이후에 요 임금이 전문가들을 다시 모아 육성시켰다.

故《書》曰乃命羲和 상서 요전에 의하면 희화에게 명하여

欽若昊天曆象 하늘을 본받아 역상을 이루고

日月星辰敬授民 일월성진을 경배하여 백성을 이롭게 했다.

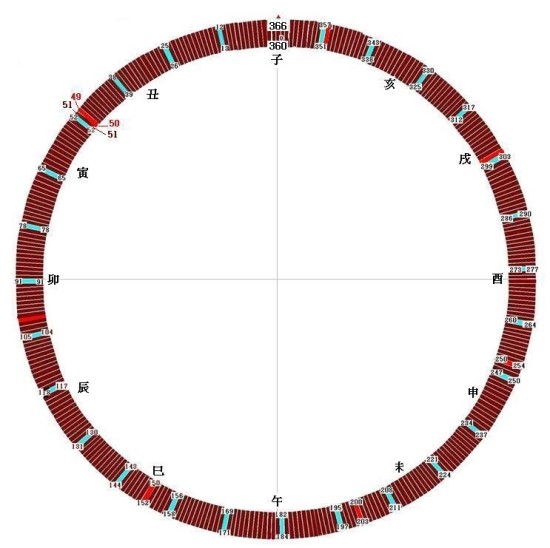

時歲三百有六旬有六日

1년은 366일

以閏月定四時成歲 윤달로써 4시를 정해 달력을 만들었다.

允釐百官眾功皆美 모두가 아름답게 공을 들여 백관의 일이 가지런하게 정리되었다.

其後以授舜曰 그 뒤에 순임금이 도와주니 말하길

咨爾舜天之曆數在爾躬

아! 순아! 하늘의 역수 계산은 너에게 달려있구나 하였다.

舜亦以命禹 순임금 역시 우임금에게 명하였고

至周武王訪箕子 주나라 무왕에 이르러 기자에게 상의하자

箕子言大法九章 기자는 홍범구주를 말했는데

而五紀明曆法 歲ㆍ月ㆍ日ㆍ星辰ㆍ曆數가 확실하였다.

故自殷周皆創業改制 따라서 은, 주나라부터 모두 역법을 고처서 나라를 세웠는데

咸正曆紀服色從之 모두역법 맞는 올바른 옷 색깔을 입었다.

順其時氣以應天道 하늘에 순응하여 그 시간의 순리를 따르게 되니

三代既沒五伯之 삼대가 이미 망하여 오패가 활거 하는 시기에

末史官喪紀 마지막 사관이 역법의 기록을 잃어버렸다.

疇子弟分散或在夷狄 기주의 자제들은 뿔뿔이 흩어져 혹은 東夷동이와 西戎서융으로 갔다.

故其所記有 그리하여 그곳에 기록이 있었는데.

黃帝顓頊夏殷周及魯曆

황제 전욱, 하,은,주 나라와 노나라의 역법이었다.

戰國擾攘秦兼天下 전국시대에 한꺼번에 어수선하여 진나라가 천하를 아우르기에는

未皇暇也亦頗推五勝 아직 여유가 없고 오행의 기가 잘못 치우치니

而自以為獲水德 이에 水德수덕을 얻고자하여

乃以十月為正色上黑 곧 12월을 정월로 삼고 옷 색깔을 검정색으로 바꿨다.

漢興方綱紀 한나라가 부흥하여서는 사방으로 기강을 세우고

大庶事草創基襲秦正朔

여러 가지 계책을 마련한 가운데 진나라의 정삭을 계승했다.

以北平侯張蒼言 북평의 제후 장창이 말로는

用顓頊曆比於六曆疏闊

전욱력을 사용하는데 六가지 曆法을 비교검토해보면

中最為微近 그중에 가장 근사값에 가깝다.

然正朔服色 정삭과 복색이 바른 것인지

未睹其真 사실을 구별하지 못한다.

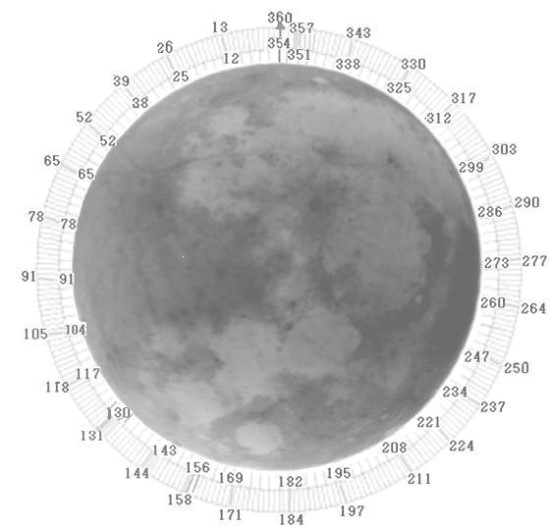

而朔晦月見 삭에서 그믐날까지의 달을 보면

弦望滿虧多非是 하현에서 보름까지 차고 기우는 것이 많이 다르다.

至武帝元封七年 무제 원봉7년(BC.104年武帝太初元年)

漢興百二歲矣 한나라를 세운지 120년이 되는 해이다.

大中大夫公孫卿壺遂太史令司馬遷等言

대중대부 공손경과 호수, 태사령 사마천등이 말하길

曆紀壞廢宜改正朔 역법의 바탕이 무너졌으니 개력을 하는 것이 마땅합니다.

是時御史大夫兒寬明經術

이때 어사대부 아관이 경술의 계산에 밝았음으로

上乃詔寬曰 임금이 아관에게 명령하길

與博士共議今宜何以為正朔服色

여러 학지들과 논의하여 지금의 역법을 어떻게 바로 잡을 것이며 옷의 색깔은 무엇으로 할 것인가?

何上寬與博士賜等議皆曰

임금의 물음에 아관과 박사 사등이 의논하여 모두 대답하길

帝王必改正朔易服色 제왕은 반듯이 역법을 고치고 옷 색깔을 바꾸어야합니다.

所以明受命於天也 하늘에서 받은 명령임을 확실하게 밝히는 것입니다.

創業變改制不相復 나라를 창업하고 제도를 개혁하는 변화는 서로 되돌릴 수 없습니다.

推傳序文則今夏時也 좌전의 서문을 추론해 보건데 지금은 하나라 때와 같습니다.

臣等聞學褊陋不能明 신등은 학문이 비루하여 확실히 밝힐 수가 없습니다.

陛下躬聖發憤昭配天地

패하께서 몸소 天文을 펼치시어 천지를 올바르게 나누어 밝혀주소서

臣愚以為三統之制 신들은 우매하여 하.상.주三代의 책력을 쓰고 있습니다.

後聖復前聖者 후대의 천문학이 앞선 시대에 쓰던 천문학을 다시 쓰고 있는 것이니

二代在前也 2대 전에 있었던 것입니다.

今二代之統絕而不序矣

지금에 와서는 전통이 끊어진 2대의 것이니 순서가 맞지 않습니다.

唯陛下發聖德 아! 폐하께서 천문을 들춰내어 펼쳐주셔야 합니다.

宣考天地四時之極則 생각해본 바로 천지4시에는 극이 있는 즉

順陰陽以定大明之制為萬世則

음양의 순리로 명백하게 정한 것이 제도요 만세를 위한 것이니

於是乃詔御史曰 이에 어사에게 명하여

乃者有司言曆未定 아직 역법이 정해지지 않았다는 사관들의 말이 있으니

廣延宣問以考星度未能讎也

널리 여러 학자들의 의견을 물어 성도를 살펴서 잘못 된 곳을 바로

잡으라!

蓋聞古者黃帝合而不死名

전에 들은 바로는 황제가 합한 것으로 그 이름이 사라지지 않았으니

察發斂定清濁 살펴서 숨겨진 것을 찾아내고

起五部建氣物分數然則上矣

5부의 틀로 세워서 사물의 정체성을 정립하고 숫자로 분리하는 것이 최상이다.

書缺樂弛朕甚難之 글은 삐뚤어지고 곡조는 뒤틀렸으니 나는 무척 혼란스럽다.

依違以惟未能修明 확실하게 밝히지도 못하고 이리도 쩔쩔매고 있으니....

其以七年為元年 BC,104년을 새로운 역법을 처음 시행한 해로 정하라 !

遂詔卿遂遷與侍郎尊大典星射姓等議造漢曆

조소를 받들어 공손경과 호수. 사마천과, 시랑 존. 대전성 사성등이 의논하여 역법을 만들었다.

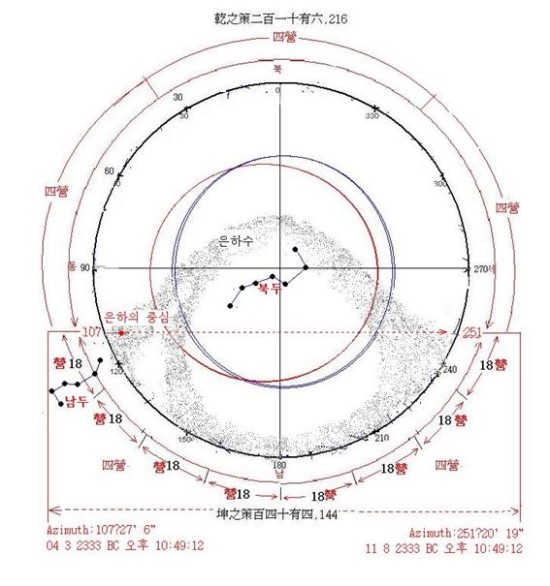

乃定東西立晷儀 바로 동서의 방위를 정하고 천문의기를 세우고

下漏刻 以追二十八宿相距於四方舉

아래쪽에 누각(시각측정)을 만들고 이어서 28수의 간의 거리와 각도를 들춰내어

終以定朔晦分至躔離弦望

마침내 초하루와 그믐, 춘추분과 하동지점, 황도와 백도의 차고 기울어지는 좌표를 정하였다.

乃以前曆上元泰初 이에 역의 이전 태초 시작점을

四千六百一十七歲, 4,617년으로 정했다.

至於元封七年 이때가 元封七年원봉7년 기원전 104年이다.

復得閼逢攝提格之歲 다시 古甲子고갑자로 甲寅年갑인년의 세수를 얻었다.

中冬十一月甲子朔旦冬至

대설을 지난 11월 갑자일 음력 초하루 날 동지가 들었다.

日月在星建 해와 달은 견우별에 떠있다.

太歲在子 태세는 (丙子년) 子에 들어있다.

已得太初本星度新正 태초의 역원을 별자리좌표로 새로운 정삭을 이미 만들었으나

姓等奏不能為算願募治曆者更造密度各自增減以造漢太初曆

사성등이 아뢰길 계산을 할 수 없으니, 역법의 전문가들을 모아 다시 정밀한 계산방법을 만들어 각각 적지적소에 더하고 감하여 태초력을 만들어야합니다.

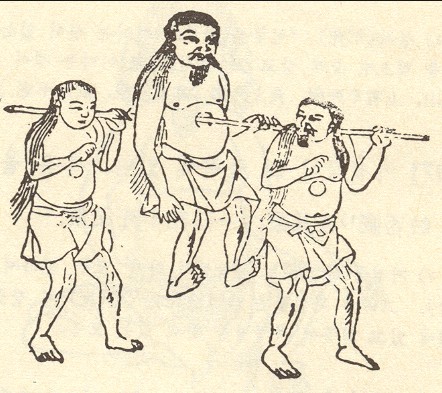

乃選治曆鄧平及長樂司馬可酒泉候宜君侍郎尊及與民間治曆者凡二十餘人方士唐都巴郡落下閎與焉 이에 역의 전문가인 등평과 장악의 사마가, 주천의 제후 선군, 시랑

존, 민간 역법가 20여명, 방사 당도와, 파군 낙하굉을 선발하였다.

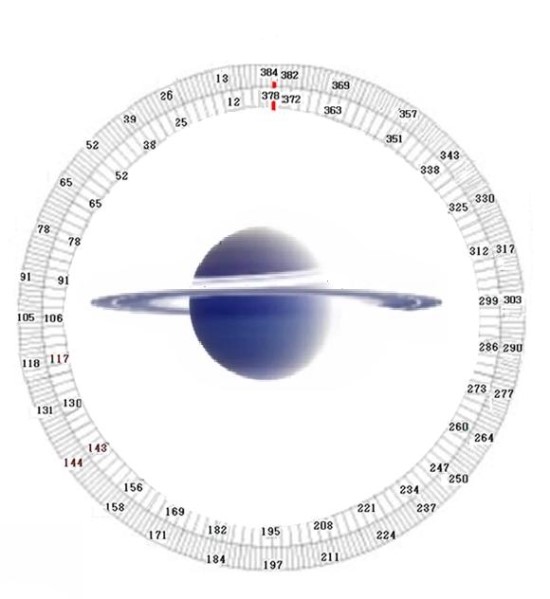

都分天部而閎運算轉曆其法以律起曆

하늘의 구역을 나누는데 낙화굉의 역법을 조율해 계산해 나가는 역법의 바탕은 율려로 삼은 것인데

曰律容一龠積八十一寸則一日之分也

율려에 의하면 한 주기의 틀의 최소단위를 81촌으로 쌓아 가는데 곧 1일의 지분이다.

與長相終律長九寸 서로 장주기로 상응하여 마침내는 9촌에 맞추어서

百七十一分而終復 171분에 다시 회복한다.

171/9= 19, 19년7윤법 주기의 회복

三復而得甲子 세 번 되풀이돼서 다시 갑자를 얻는다.

夫律陰陽九六 무릇 율여의 음양은 9,6이다.

爻象所從出也 효의 모양에서 이끌어 낸 것들이다.

故黃鐘紀元氣之謂律 따라서 황종 원기의 기틀을 이르는 것이 율이다.

律法也莫不取法焉 율은 법칙이다. 법칙으로 얻어내지 못하는 것은 없다.

與鄧平所治同於是皆觀新星度

등평이 다루는 방법을 똑같이 응용하면 새로운 별자리의 좌표값을 보게 된다.

日月行更以算推如閎平法

해와 달의 운행을 낙하굉과 등평의 81分法으로 해와 달의 운행을 다시 추산해보면

法一月之日二十九日八十一分日之四十三

한 달은 29+43/81일이다.

先藉半日名曰陽曆不藉名曰陰曆

앞서 半日(43/81일)을 무시한 것을 (24절기를 따져가는)양력이라 하고 무시하지 않고 가는 것은 음력이라 한다.

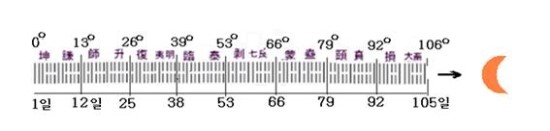

陽曆양력: 半日(43/81일)과는 관계없이365.25016일 / 24절기= 15.218425일씩 균일 등분

立春2월 4.5일경 315° -- 雨水2월 18.19일경330°

驚蟄 3월 5.6일경345° -- 春分3월 20.1일 일경0° .....

360° /24= 15°(1절기)

陰曆음력: 半日(43/81일)을 나눔 큰달 30일 작은달 29일로

所謂陽曆者先朔月生 소위 양력으로는 초하루 전에 달이 떠오르고

陰曆者朔而後月乃生 음력은 초하루 이후에 달이 떠오른다.

平曰陽曆朔皆先旦月生 등평이 말하길 양력은 초하루 새벽에는 먼저 달이 떠오른다고 했다.

以朝諸侯王群臣便乃詔遷用鄧平所造八十一分律曆

이에 조정의 모든 제후들과 왕의 군신들에게 등평이 만든 81분력으로 바꾸어 사용도록 조소를 내렸다.

罷廢尤疏遠者十七家 아주 허접한 것을 폐기하였는데 17종류였다.

復使校曆律昏明 다시 한번 역의 정확성과 미진한 부분을 따져보도록 시켰다.

宦者淳于陵渠復覆 宦者환자 순우능거가 다시 되돌려 계산해보니

太初曆晦朔弦望皆最密

태초력의 晦 朔 弦 望(달의 운행)이 모두가 가장 정밀하였다.

日月如合璧 해와 달이 구슬을 꿰어 맞춘 듯

五星如連珠 5행성은 진주를 꿰어 놓은 것 같았다.

陵渠奏狀 宦者환관 순우능거가 사실대로 고하니

遂用鄧平曆 마침내 등평의 역법을(81分法)수용하게 되었고

以平為太史丞 등평을 태사승으로 삼았다.

21

後二十七年元鳳三年 27년 뒤 원봉 3년(BC77년)에는

太史令張壽王上書言 태사령 장수왕이 임금께 올린 글에

曆者天地之大紀上帝所為

역이란 천지를 다스리는 천자의 소임으로써

傳黃帝調律曆 황제가 만든 調律曆조율력이 전해지고 있습니다.

漢元年以來用之 한나라 개국 때부터 사용해온 것인데

今陰陽不調 오늘날 음양이 맞지 않으니

宜更曆之過也 역법을 바꾼 것은 잘못되었습니다.

詔下主曆使者鮮于妄人詰問

조서를 내려 지금 쓰고 있는 선우망인의 역법에 잘못된 점을 따져 물었다.

壽王不服妄人請與治曆

수왕은 이에 불복하고 선우망인의 역법이 맞는지 따지길 청했는데

大司農中丞麻光等二十餘人雜候日月晦朔弦望八節二十四氣鈞校諸曆用狀奏可

대사농 중승, 마광등 20여명이 여러 가지 징후를 살피는데 해와 뒤섞인 72절후, 초하루와 그믐의 달의 차고 기울음. 立,分,至의 8절의 24기를 모든 역법에 균일하게 적용하여 살펴서 결과를 볼 수 있도록 임금의 제가를 얻었다.

詔與丞相御史大將軍右將軍史各一人雜候上林清臺課諸曆疏密凡十一家

조서를 내려 승상과 어사 대장군 우장군 사관 각 한명에게 천자의 정원에 있는 천문대에서 여러 가지 천문 징후를 살피게 했는데 모든 역법과의 문제점을 빈틈없이 살폈다. 모두 11가지의 역법이 있었다.

以元鳳三年十一月朔旦冬至盡五年十二月各有第壽王課疏遠

이에 원봉3 년11월 삭단동지에서 모두 5년 12달의 각각의 배열이 있어서 수왕의 이론이 서먹해지자

案漢元年不用黃帝調曆

한나라 원년에 황제의 조력을 사용하지 않았다는 주장이다.

壽王非漢曆逆天道 수왕은 한나라 역법이 잘못됐고 천문역법과는 역행한다했다.

非所宜言大不敬 온당한 말이 아니고 크게 불경스런 말이다.

有詔勿劾復候盡六年太初曆

탄핵하지 말라는 조서가 있어 다시 모두 6년간의 태초력을 살피게 했다.

第一即墨徐萬且長安徐禹治太初曆亦第一壽王及待詔李信治黃帝調曆課皆疏闊

하나는 즉묵(西縣)의 서만차 장안(西安)의 서우가 태초력을 따져보도록 하고 역시 수왕과 대조(관명) 이신에게는 黃帝調曆을 따져보도록 하였는데 모든 문제가 조금의 차이가 있었다.

又言黃帝至元鳳三年六千餘歲

또 말하길 황제시기에서 원봉3년까지는 6,000년이라고 하였다.

丞相屬寶長安單安國安陵桮育治終始言黃帝以來三千六百二十九歲

승상의 관리인 寶보씨와 장안의 단안국, 안능(咸陽)의 배씨가 고대천문역서인<終始>라는 책에는 황제 이래 3629년이다.

不與壽王合 수왕의 이론과는 같지 않다.

壽王又移帝王錄舜禹年歲不合人年

수왕이 또 帝王錄제왕록 기록의 문서에 순인금과 우임금의 연대가 人年인년에 부합하지 않는다고 하였다.

壽王言化伯?益為天子代禹驪山女亦為天子在殷周間皆不合經術

수왕의 말에 의하면 백익이 우를 대신해 천자가 되었고 려산녀 역시 천자로 삼았다고 하는 것은 은나라와 주나라사이에서는 경서의 이용방법이 같지 않은 것이다.

壽王曆乃太史官殷曆也수왕의 역법은 또 太史官태사관의 殷曆은나라의 역을 말한다.

壽王猥曰安得五家曆 수왕의 지나친 말로써

5가지의 역법을 취하는 것이 어떨까? 라고 했다.

又妄言太初曆虧四分日之三去小餘七百五分以故陰陽不調謂之亂世

또 엉뚱한 말로 태초력은 3/4이 이지러졌는데

소여가 705분인 고로 음양이 맞질 않아 난세라 하였다.

705/940×24시= 18시 24시×3/4=18시

劾壽王吏八百石 수왕이 받는 봉급 800석으로 탄핵했다.

大餘와 小餘

大餘: 역법의 계산으로 나타나는 大餘대여는 60甲子로 나타내는 그날의 일진 번호이다.

甲子갑자를 0으로 시작해서 --- 59癸亥계해까지이다.

매년 처음 대여는11월 삭날의 일진이고 마지막 대여는 동지 날의 일진이다.

小餘: 역법의 계산으로 나타나는 小餘소여는 삭날의 입기시각이다.

11月甲子朔旦夜半冬至라는 말은 갑자날 자정에 동지가 들고 달이 같은 위치에 있다는 말이다. 大餘와 小餘가 0.0에서 시작되는 시점이다.

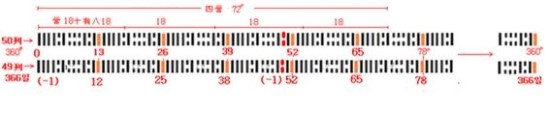

19년 7閏 = 1章장 ※19년에 윤달이 7번

4장 = 1蔀부

19년 ×4장 =76년 7閏 × 4장= 28달 ※ 76년 동안에 28개의 윤달이 듬

76년×12월+28윤 =총 940달

地球歲實 365.25일

月球朔策 29.5305882일: 1삭망월 (일+499/94029)

365.25일 ×76년= 27759일

27759일 /940달 = 29 +499/940일

음력 한달이 지난 후의 일 수는 29일+499/940 일이 앞선다. 따라서

12달이 지나면 354일+348/940일이 되고.

13달이 지나면 383일+847/940 일이 경과한 셈이다.

위 날짜 수에 60갑자를 배수하면 354일/60= 5... 54

383일/60= 6... 23이 된다.

이 때 54. 23은 大餘대여의 수치가 된다.

아래 간지번호로 54.戊午 23.丁亥일이 된다는 말이다.

한편

12달이 지나면 354일+348/940일

13달이 지나면 383일+847/940일

小餘소여의 수는 분수 348/940인데 태초원년 11월삭의 시각을 말한다.

이것은 8시 53분이다.

24시 × 348/940 = 8시 53분

干支番號

00. 甲子(갑자) 01. 乙丑(을축) 02. 丙寅(병인) 03. 丁卯(정묘) 04. 戊辰(무진) 05. 己巳(기사)

06. 庚午(경오) 07. 辛未(신미) 08. 壬申(임신) 09. 癸酉(계유) 10. 甲戌(갑술) 11. 乙亥(을해)

12. 丙子(병자) 13. 丁丑(정축) 14. 戊寅(무인) 15. 己卯(기묘) 16. 庚辰(경진) 17. 辛巳(신사)

18. 壬午(임오) 19. 癸未(계미) 20. 甲申(갑신) 21. 乙酉(을유) 22. 丙戌(병술) 23.丁亥(정해)

24. 戊子(무자) 25. 己丑(기축) 26. 庚寅(경인) 27. 辛卯(신묘) 28. 壬辰(임진) 29. 癸巳(계사)

30. 甲午(갑오) 31. 乙未(을미) 32. 丙申(병신) 33. 丁酉(정유) 34. 戊戌(무술) 35. 己亥(기해)

36. 庚子(경자) 37. 辛丑(신축) 38. 壬寅(임인) 39. 癸卯(계묘) 40. 甲辰(갑진) 41. 乙巳(을사)

42. 丙午(병오) 43. 丁未(정미) 44. 戊申(무신) 45. 己酉(기유) 46. 庚戌(경술) 47. 辛亥(신해)

48. 壬子(임자) 49. 癸丑(계축) 50. 甲寅(갑인) 51. 乙卯(을묘) 52. 丙辰(병진) 53. 丁巳(정사)

54. 戊午(무오) 55. 己未(기미) 56. 庚申(경신) 57. 辛酉(신유) 58. 壬戌(임술) 59. 癸亥(계해)

- 이은성- 역법의 원리분석-에서

1회귀년은 365.2421949일이므로

19년은 약 235개월(365.2422÷29.53059×19=234.99705)로 19년 주기를 가지고 동지와 초하루가 겹친다.

(19회귀년은 365.2422×19=6939.68865일). 이것은 약 0.086일 즉 2시간 4분이라는 근소한 차이로 약 22년간 약 1일의 차이가 난다. 그러므로 235=12×19+7을 이용하여

19년간에 윤달을 7번 넣으면 비교적 계절과 잘 맞는다.

19태양년 =365.2422일 x19년 =6939.6018일

=19태음년(6732.9749일) + 7삭망월(206.6269일)

=235삭망월∴19태음년 =354.3671일 x19년 =6732.9749일 =228개월

7삭망월 =206.6269일÷29.5306일 =6.9970삭망월 =약 7개월

-계속-

'천문서 > 漢書 律曆志 解釋' 카테고리의 다른 글

| 漢書 律曆志 해석2 (0) | 2013.09.16 |

|---|---|

| 漢書 律曆志 해석1 (0) | 2013.09.16 |